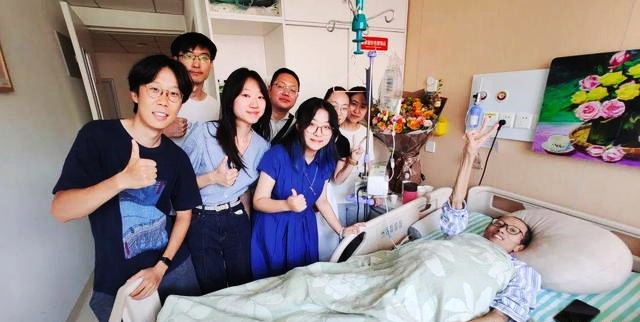

確診直腸癌末期!知名教授給學生「上了最後一堂課」:我為什麼不害怕死亡

如果這個世界的一切均為永生,那麼新生物將永遠不會出世,世界將沒有空間、充滿老舊,這是很可怕的。我們總是相信草木可以復生,因為一根草終結消亡後,一片一片的草還會源源不斷地長出來。其實,人也可以像草木那般回歸「類」的存在。

Advertisements

如果我們把自己上升到「人類」,我們同樣是「生生不息」的:第一個「生」是生命本身,第二個「生」是從死亡中再生。這就是為什麼有時候我們要追求「無我」,「小我」很難被完全摒棄,而且不一定需要被摒棄,但是我們該知道,我們並不僅僅是「小我」,從「大我」的角度去看待自己的生命。在這個層面上,從死亡中感受到的快樂,不是情緒上的快樂,它是一種客觀的、值得讓我們感到愉悅的事。

我期待著自己的死亡,期待著「重生」,期待著小草從我身上長出來,期待著生命的一種重新開始,我想這算是一種驗證。蘇格拉底說,如果能與赫西俄德、荷馬談話,我願意死很多次。我想去驗證靈魂是否存在,我也會去找蘇格拉底、找孔子、找莊子、找佛陀,去尋找新的生命形式。這可能也是一種驗證。

Advertisements

一個人應該學會孤獨,在心靈深處保留一片孤獨的天地,默默耕耘自己的思想,冷靜但熱情地看待這個世界,不帶任何幻想和猜想,同時又非常積極地去活。2024年6月4日,是我在中國人民大學開設的「藝術與人腦」最後一堂課,也是我最後一次站在講台。

傳統上都認為「大知」是好事,「小知」則是不好的。我個人認為這是不對的,捨小而取大是一種比較片面的思維方式。在今天,有一種全球範圍內流行的生活哲學,我們姑且稱之為麻雀主義——過小日子。我生活的天地就在我的後院,這在西方幾乎已經成為一種運動。麻雀主義不是「躺平」,更不是「卷」。所謂的「卷」實際上是在否定作為一個平凡人的意義。在我看來,「內卷」是慾望的博弈,「躺平」則是慾望的消磨,代表著一種低慾望甚至無慾望的生存狀態。

Advertisements

麻雀主義也不是混日子,而是一種「小」意識的覺醒:在後院種幾株南瓜、幾根胡蘿蔔,過一種自給自足、田園牧歌式的生活,宣布將自我隔離在商業世界、消費世界這種資本控制一切的霸權主義之外。麻雀主義是積極的,代表了一種現代的、環保意識的,甚至是自在自為的人格意識的解放。因此我們不能僅僅因為「大」,就盲目地崇拜它,因為「小」,就盲目地鄙視它。

Advertisements

實際上,我們都是平凡的人,都是「小」的。很多人渴望的不是高樓大廈,而是回到鄉下;渴望的不是大江大河,而是小溪。個人體驗離不開這樣的「小」。特別是在今天,在「大」主義控制一切的情況下,如果我們真正重視個人體驗,並且在個人體驗之中構建自己的「大」,這將是一種藝術的自我救贖之道。

每個個體都該不斷地在小和大之間騰挪,轉換視角以求「真」。如果我們從這個角度,理解自己的生命,理解求真的追求,而不是將自己埋沒於空洞的、消耗生命的虛幻追求,生命才真正具有意義。當我們走向社會時,不要過度誇大自己的困難或者不公正的待遇,也不要過多地蔑視自己的成就,我們都該致力於做一個平凡、但是大寫的人。很多人會忘記社會之大,有各種各樣的空間、允許每個人自由發揮,有人又會忽視社會之小,在這樣大的場景中,平凡才是終極真理,個人生命的體驗才是最寶貴的。

Advertisements

如果有來生,你想成為什麼?2024年7月22日,是我和年輕人對談的第八天。這天,她問了我一個普魯斯特問卷中的問題:「如果死後有來生,您覺得自己會變成什麼人或物?」我的答案源自一首詩,詩的作者是古希臘哲學家恩培多克勒,傳說中他跳入埃特納火山而死——我曾經是一個男孩,一個女孩,一片灌木叢,一隻鳥,和一條躍出海面的、沉默的魚。我想,我也希望自己能成為一條躍出海面的、沉默的魚。我不害怕變成魚。當魚變成鳥,鳥也會變成男孩、女孩、灌木叢,然後又回到沉默的魚。

朱銳 攝/《風》/2021年11月,想通過樹枝拍風,一隻逆風飛行的鳥進來了

生和死是相互鏈接的:我的死是別人的生,別人的生恰恰是以我的死而體現的。如果這樣想,我們的生命是很偉大的。最後,祝願大家以後無論發現自己在哪裡,是在中心還是在邊緣,是高還是低,是大還是小,是摶扶搖直上九萬里,還是振飛不過數仞而落地,都能找到屬於自己的一片天空,並且憑藉你的善良、智慧和堅韌不拔,使那片天空因為你而燦爛,因為你而閃爍。

參考來源:今日頭條